宽能隙钙钛矿在叠层太阳能电池中面临严峻挑战:当溴碘比例超过20%时,PbBr2和PbI2倾向形成不同中间复合体,导致富溴相优先成核,造成卤素离子空间分布极度不均,引发组分偏析和体积缺陷。南京大学谭海仁教授、Kong Wenchi教授团队在《ACS Energy Letters》发表突破性研究,开发中间组分工程(ICE)策略,以PbCl2和过量MABr替换部分PbBr2,诱导形成亚稳态二维中间相A2PbIxBr3−xCl。该技术成功实现宽能隙钙钛矿太阳能电池(1.67 eV)22.5% PCE和1.280 V卓越开路电压,集成为单片叠层电池后在1.21 cm²面积上取得30.65% PCE冠军效率和30.5%认证效率。

研究团队综合运用稳态光致发光(PL)、时间分辨光致发光(TRPL)等表征手段,准费米能级分裂(QFLS)作为评估钙钛矿薄膜潜在性能和体积缺陷密度的核心指标,其数值直接反映材料中载流子复合损失程度。经ICE处理的薄膜展现显着光电特性提升:PLQY从对照组的0.72%大幅跃升至9.28%,QFLS值从1.252 eV显着提升至1.318 eV,直接印证ICE薄膜具备更优越的潜在性能和显着更低的体积缺陷密度。QFLS提升与开路电压损失分析高度一致:ICE器件的非辐射复合损失从64.8 mV大幅降低至14.8 mV,清晰表明缺陷相关的非辐射复合损失得到有效最小化。空间电荷限制电流(SCLC)测量进一步佐证:ICE薄膜陷阱态密度仅为2.96×10^15 cm^-3,显着低于对照组的6.25×10^15 cm^-3,证实了缺陷密度的显着降低。

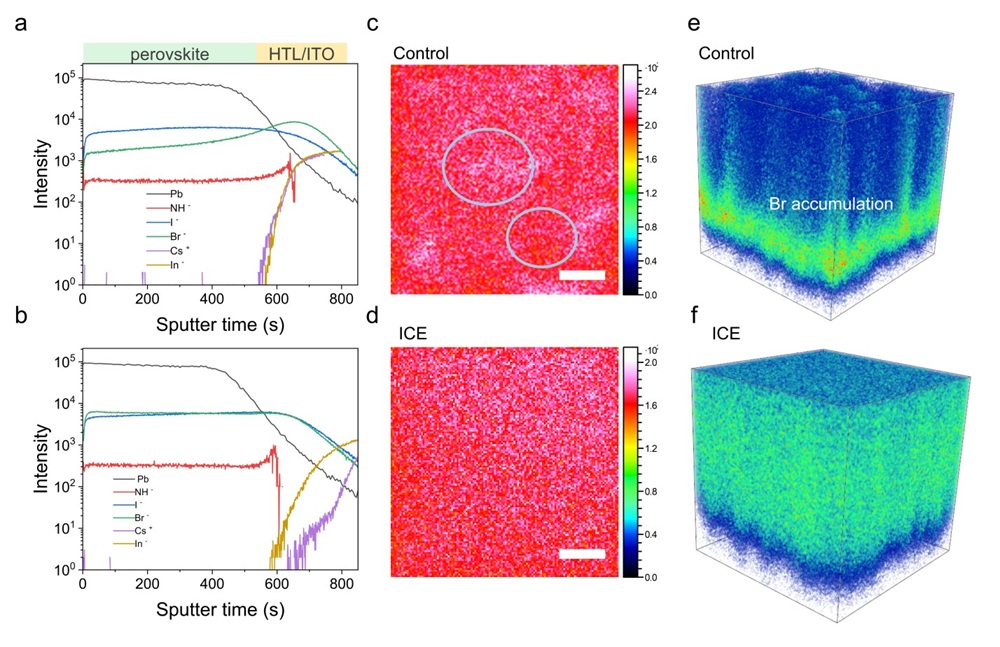

卤化物均匀性方面:时间飞行二次离子质谱(ToF-SIMS)深度分析显示,对照组薄膜溴含量在垂直方向急剧增加,呈现明显垂直分层,而ICE薄膜展现接近理想的溴离子和碘离子固溶体行为,在整个体积结构中均匀分散,未见界面富集或浓度极化。

结晶机制重塑方面:XRD分析在退火前ICE湿膜中观察到6.47°低角度衍射峰,对应A2PbIxBr3−xCl二维亚稳态中间相,有效抑制PbBr2·DMSO中间体产生,此中间相退火后完全分解,仅作为结晶"模板"的瞬态作用。

成核动力学优化:原位光致发光测量显示,对照组薄膜初期能隙达1.73 eV表明富溴组分优先形成,ICE薄膜初期能隙约1.66 eV,有效抑制富溴组分形成并实现更稳定、缓慢的生长过程。

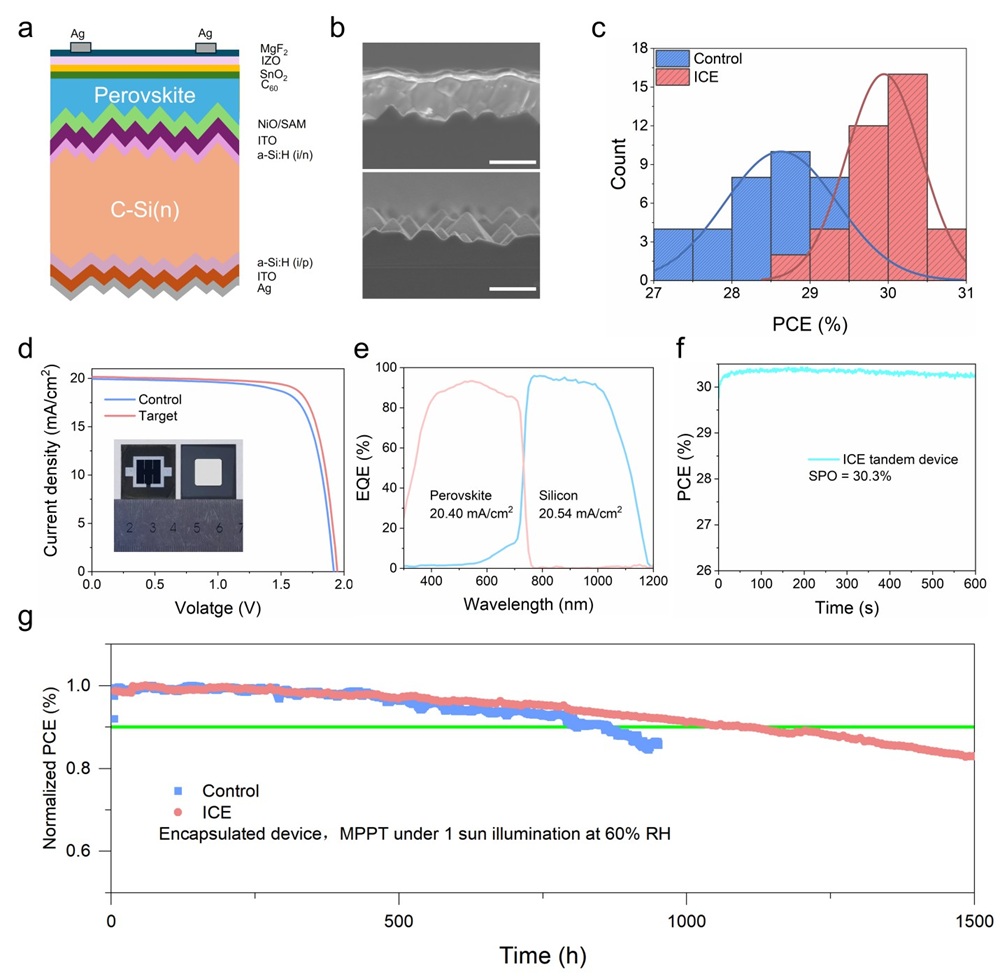

J-V曲线测量全面验证ICE策略优异效果。宽能隙钙钛矿太阳能电池冠军器件实现22.64% PCE、1.280 V VOC(超过SQ极限93%)、21.26 mA/cm² JSC、83.20% FF,相比对照组(21.24% PCE、1.224 V VOC)显着提升。叠层电池表现更加出色:冠军ICE叠层器件逆扫描PCE高达30.65%并获得30.5%独立认证效率,平均PCE达30.01%,显着高于对照组28.71%。稳态功率输出达30.3%,展现优异的稳定性表现。