“双碳”目标是我国作出的重大战略决策,发展清洁低成本的太阳能光伏发电,是实现这一战略目标的重要途径与技术保障。通过串联宽/窄带隙钙钛矿子电池构筑的全钙钛矿叠层太阳能电池,兼备高效率和低成本等优点,是下一代光伏技术的重要发展方向。南京大学林仁兴助理教授、谭海仁教授课题组长期从事新型太阳能电池的研究,致力于将国家能源重大需求与基础应用研究相结合;近年来,团队围绕“全钙钛矿叠层太阳能电池”这一国际前沿科学领域开展了系统深入的研究,研制的钙钛矿叠层电池世界纪录效率连续12次被国际权威的《Solar cell efficiency tables》收录。

近期,团队在全钙钛矿叠层电池领域取得最新进展,经日本电气安全和环境技术实验室(JET)国际权威认证的转换效率高达30.1%,这是多晶薄膜太阳能电池首次实现超过30%的效率,该结果被收录到《Solar cell efficiency tables》(Version 66)。2025年10月27日,相关研究成果《All-perovskite tandem solar cells with dipolar passivation》以快速预览形式在线发表于《Nature》主刊( https://www.nature.com/articles/s41586-025-09773-7)。

目前全钙钛矿叠层电池的效率主要受限于较小的开路电压和填充因子,其中窄带隙钙钛矿子电池在高短路电流密度输出的条件下,无法同时实现较高的开路电压和填充因子,这是限制全钙钛矿叠层电池效率的主要原因。铅-锡混合窄带隙钙钛矿薄膜底部界面存在较高的缺陷态密度,造成了高缺陷态密度的界面层与空穴传输层之间严重的非辐射复合损失。常用的长链胺盐钝化剂可用于减少铅-锡混合钙钛矿的界面缺陷。然而,此类长链胺盐的分子尺寸大、导电性差,易于界面处形成绝缘屏障,阻碍光生载流子在界面处的输运,最终导致太阳能电池的短路电流密度和填充因子降低。

为解决上述瓶颈,研究团队在钙钛矿/空穴传输层界面处设计了一种正偶极取向的偶极钝化层。正偶极钝化层能有效调节钙钛矿和空穴传输层的能级,能使钙钛矿/空穴传输层间形成有利的Type-II型能级排列。这种能级排列可有效驱动电子远离界面,同时增强界面处的空穴抽取能力,实现了载流子非辐射复合的减少和载流子输运的增强。然而,偶极钝化层在后续加工中易被破坏,偶极取向难以被精准调控,严重影响了偶极钝化的作用和器件的光伏性能。

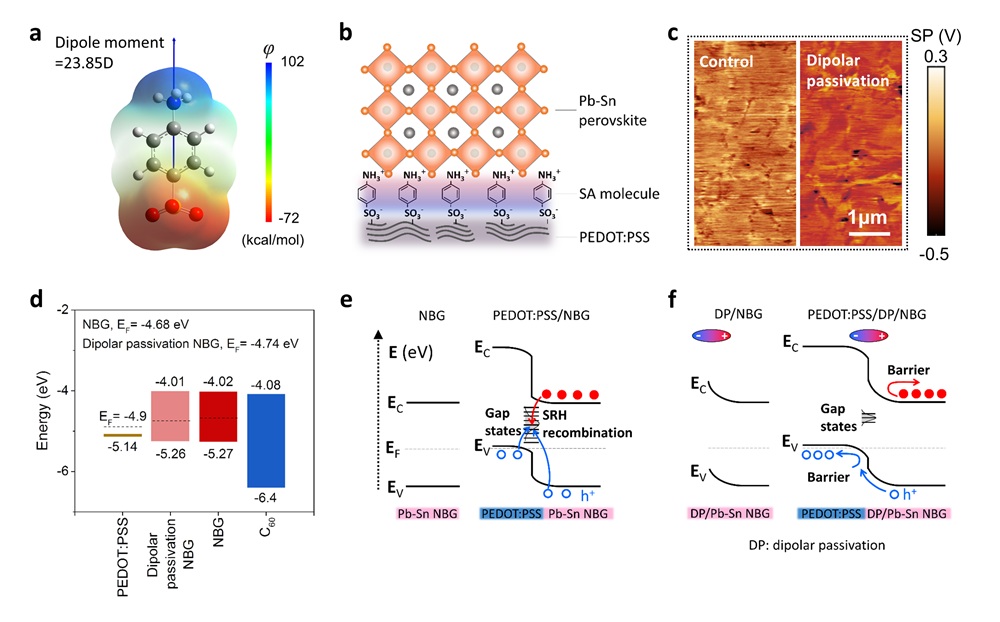

研究团队探明了钙钛矿与空穴传输层的组成及缺陷类型,针对性开发了基于短链刚性芳香苯环的偶极钝化分子——对氨基苯磺酸(SA,图1 a)。通过设计芳香苯环两端连接的特异性官能团,实现带正电的-NH3+基团与钙钛矿A位缺陷的优先锚定,而带负电的-SO3-基团倾向于与空穴传输层锚定,精确构建出了取向可控的正偶极钝化层(图1 b-c)。此外,-SO3-基团与PEDOT:PSS的强锚定能力,实现了偶极层的加工耐受性,而短链芳香苯环的刚性保证了偶极钝化分子不易弯曲,进一步实现了偶极取向的可控性。

研究团队进一步使用紫外光电子能谱(UPS)来评估偶极钝化的作用:经过偶极钝化的铅锡钙钛矿与PEDOT:PSS空穴传输层间形成Type-II型能带异质结结构(见图 1d-f)。经过费米能级平衡和能带弯曲后,在界面处形成了从PEDOT:PSS指向钙钛矿方向的电场(场钝化)。在该电场作用下,铅锡钙钛矿的能带向下弯曲,能够驱使光生电子远离(见图1 f 红色箭头)铅-锡钙钛矿埋底界面,并加速光生空穴向空穴传输层(PEDOT:PSS)的漂移 (见图1f 蓝色箭头),从而减少了载流子在缺陷层处的非辐射复合损失。

图1. 偶极钝化铅锡混合钙钛矿太阳能电池的器件结构和能级图。a, 对氨基苯磺酸(SA)偶极钝化分子的结构和电势图。b, 铅锡钙钛矿/空穴传输层界面偶极钝化示意图。c, 偶极钝化前后钙钛矿底部界面的电势变化图。d, 偶极钝化前后铅锡钙钛矿太阳能电池各功能层的能级排列。e-f, 能带弯曲后的Control和偶极钝化铅锡钙钛矿太阳能电池的能级图;红色和蓝色箭头分别表示非辐射复合路径和载流子漂移扩散方向。

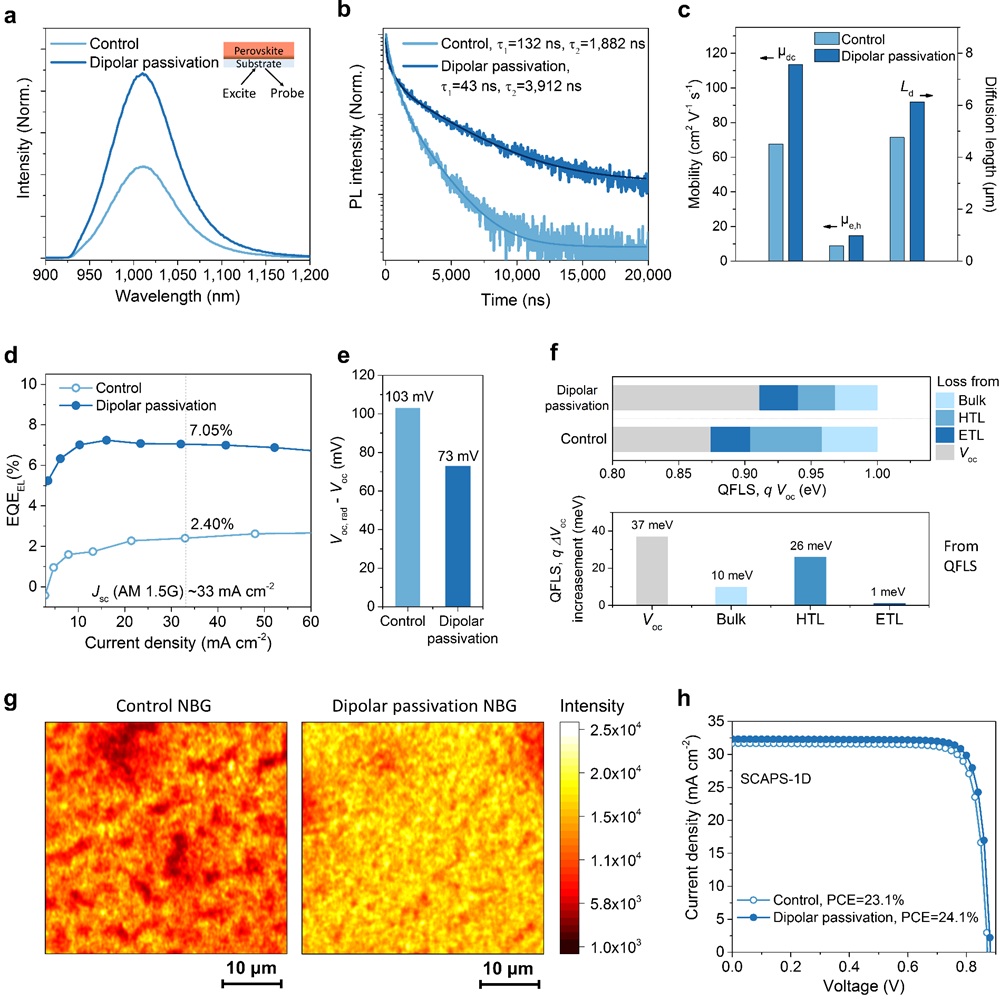

为了进一步探究偶极钝化对铅锡钙钛矿性能的影响,团队对光生载流子的动力学进行了细致的表征分析。经过偶极钝化的铅锡钙钛矿展现了更低的非辐射复合(图2a)和更快的载流子输运特性(图2b),这与UPS的测试结果一致(图1e-f)。飞秒光泵-太赫兹辐射探测光谱结果表明,经偶极钝化处理的钙钛矿薄膜中总载流子迁移率从67.5 cm² V⁻¹ s⁻¹提升至113.5 cm² V⁻¹ s⁻¹,载流子扩散长度从4.8 μm显著延长至6.2 μm(图2c)。同时,电致发光及光致发光量子产率测试表明偶极钝化处理的钙钛矿与空穴传输层接触界面的开压损失显著降低,主要得益于该界面处的非辐射复合损失减少(图2d-f),说明偶极钝化层有效屏蔽了埋底缺陷层对铅锡窄带隙钙钛矿太阳电池性能的影响。

图2. 偶极钝化铅锡混合钙钛矿载流子动力学的影响。a-b, 偶极钝化前后的稳态PL(a)和TRPL(b)曲线。c, 飞秒光泵-太赫兹辐射探测的光生载流子和迁移率的变化。d-e, 偶极钝化前后铅锡钙钛矿ELQY曲线及其开路电压损失。f, PLQY测试偶极钝化前后铅锡钙钛矿器件不同功能层导致的开压损失。

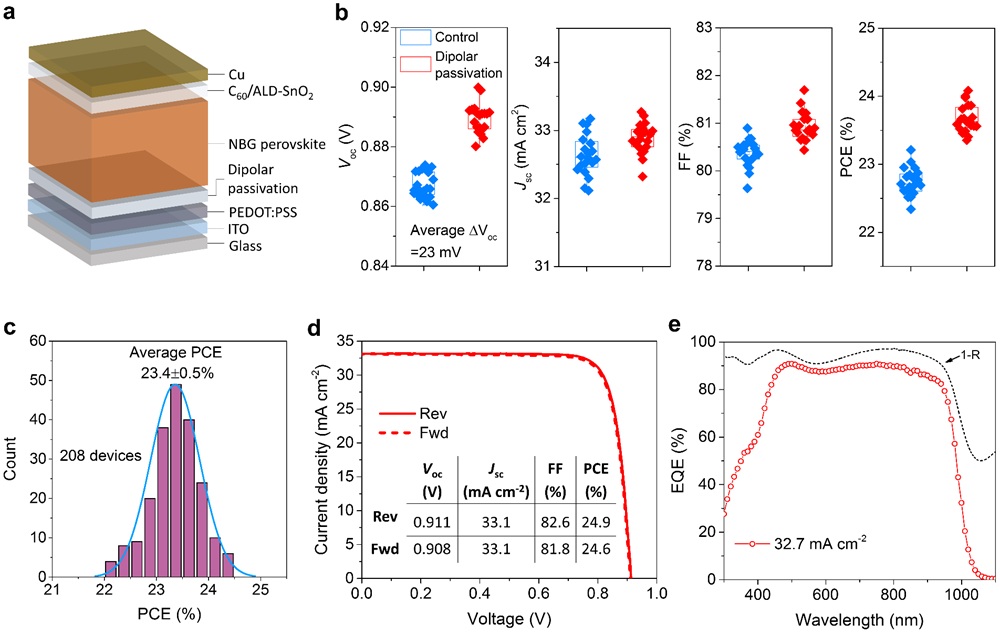

基于偶极钝化的铅锡钙钛矿单结器件展现了优异的光电性能,该策略显著提升了电池的开路电压、填充因子和光电转换效率(图3a-b),其平均光电转换效率达到23.4±0.5%(图3c)。最佳性能的窄带隙钙钛矿电池光电转换效率达到了24.9%(图1 d-e),为目前报道的最高效率。

图3. 偶极钝化铅锡钙钛矿太阳能电池的光伏性能。a, 偶极钝化铅锡钙钛矿太阳能电池结构图。b, Control和偶极钝化铅锡钙钛矿太阳能电池的光伏特性能统计图。c, 偶极钝化铅锡钙钛矿太阳能电池的PCE统计图。d, e 最佳性能的偶极钝化铅锡钙钛矿电池的J-V曲线和EQE曲线。

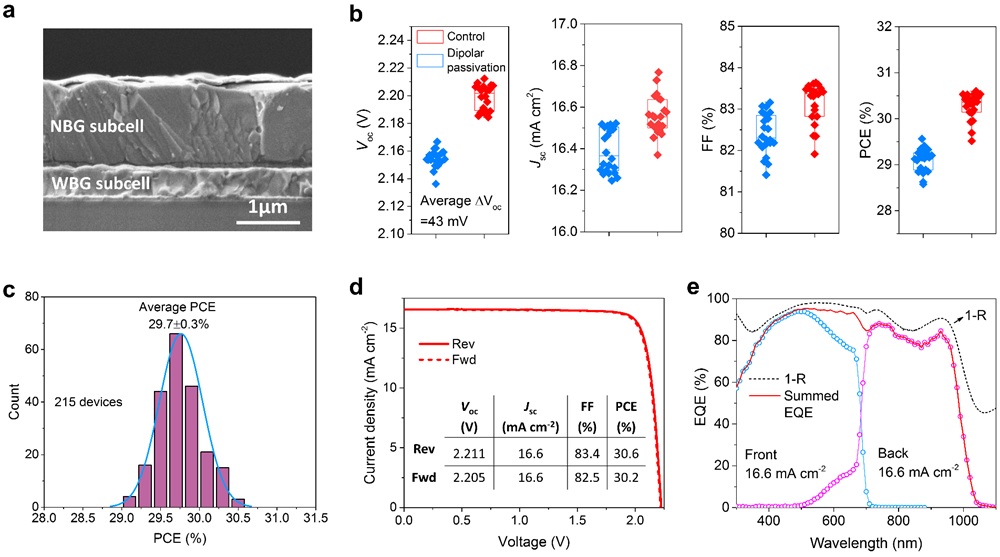

结合以上研究和器件设计的思路,本研究将偶极钝化的窄带隙子电池与高效的宽带隙子电池结合,构筑了高性能的全钙钛矿叠层太阳能电池(见图4 a)。偶极钝化有效地提升了全钙钛矿叠层电池的开路电压、填充因子以及转换效率(见图4 b)。实验室自测效率从29.5%提高到30.6%(见图4 c-e)。经日本电气安全和环境技术实验室(JET)国际权威认证,基于偶极钝化策略制备的全钙钛矿叠层太阳能电池的转换效率高达30.1%,这是多晶薄膜太阳能电池首次实现超过30%的效率,该结果被收录到《Solar cell efficiency tables》(Version 66)。

图4. 偶极钝化全钙钛矿叠层太阳能电池的光伏性能。a, 偶极钝化全钙钛矿叠层太阳能电池结构图。b, Control和偶极钝化全钙钛矿叠层太阳能电池的光伏特性能统计图。c, 偶极钝化全钙钛矿叠层太阳能电池的PCE统计图。d, e 最佳性能的偶极钝化全钙钛矿叠层电池的J-V曲线和EQE曲线。

南京大学为该文的第一作者单位和第一通讯单位,南京大学助理教授林仁兴、博士后高寒和军事科学院国防科技创新研究院助理研究员娄菁为论文共同第一作者;南京大学现代工学院林仁兴助理教授、谭海仁教授,军事科学院国防科技创新研究院常超研究员和北京理工大学徐健教授为共同通讯作者。本研究工作得到了中科院苏州纳米所马昌期研究员、陈琪研究员,南京大学功能材料与智能制造研究院,李永玺副教授和澳大利亚国立大学Daniel H. Macdonald教授的指导与支持;其也得到了科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金、教育部前沿科学中心、江苏省自然科学基金等项目的资助;此外,南京大学固体微结构物理国家重点实验室、关键地球物质循环教育部前沿科学中心、人工微结构科学与技术协同创新中心、江苏省物理科学研究中心和江苏省功能材料设计原理与应用技术重点实验室对该项研究工作也给予了重要支持。